背景链接:第四届全国航行器设计与制作大赛日前在中国海洋大学崂山校区举行。作为目前我国船海领域内最高层次、规模与覆盖面的大学生赛事,大赛共有创意设计、设计与制作、舰船模型智能航行、名船名舰外观模型仿真制作、船模竞速赛和帆船模型等6个类别的比赛项目,共有来自全国29所涉船高校、339支代表队的584名参赛选手和84位指导教师参赛。我校代表队获特等奖7项、一等奖8项、二等奖18项,所获奖项超过比赛奖项总数的1/5。

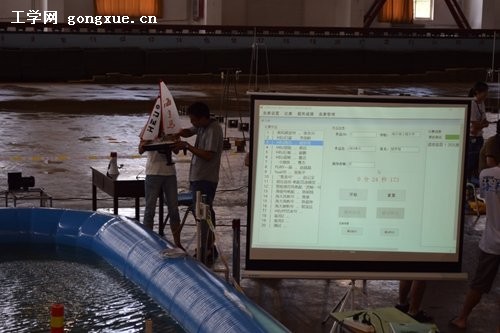

失败、重来、再推翻、再重来……不大的船模水池,见证了同学们刻苦攻关、通宵备战的历程;改了一遍又一遍的设计图纸,体现了同学们勇于挑战、追求卓越的信念;由粗糙到完善的模型,凝聚了老师和同学们的无数心血和辛勤汗水……

全国航行器设计与制作大赛已经连续举办四届,变化的是参赛选手和作品,不变的是同学们对科技创新的执着追求和不懈努力。参赛同学从比赛中收获了一张张奖状和一份份荣誉,更重要的,是收获了成长和进步。而学校对人才的培养和对比赛的支持,更是同学们科创水平不断提高的持久动力。

既是经历,更是积累

2012年,首届全国航行器设计与制作大赛举办,我校代表队有18个作品获奖,其中6件作品获得特等奖、5件作品获得一等奖,成为本届比赛的最大赢家。

第二届比赛,有了前一年参赛的经历和从比赛中获得的经验教训,我校代表队不仅增加了参赛作品的数量,更是着力提高了参赛作品的质量。最终,我校在舰船模型智能航行、设计与制作类、创意设计类的比赛中处于领先地位,获得了创意设计类特等奖2项、一等奖4项、二等奖6项,设计与制作类特等奖2项、一等奖2项、二等奖2项,舰船模型智能航行类一等奖2项、二等奖2项,船模竞速类一等奖1项、二等奖2项。此外,作为承办学校,我校不仅提供了良好的比赛场地,更是扩大了比赛的规模,提高了赛事的影响力,推动了比赛的发展。

第三届大赛,在参赛学校数量不断增加的情况下,我校代表队凭借自身的实力和应对突发状况时表现出的专业素养,继续着对重量级奖项的斩获。其中,船舶学院母宝颖、王金强、许博洋、田忠润、田太平、陈辉煌等学生的作品“三角动力推进装置和凹槽减阻的两栖碟形深潜器”不仅获得特等奖,也得到了专家评委们的一致好评,此外,学校还获得一等奖3项、二等奖12项。

到了今年的第四届大赛,我校代表队愈发成熟,经验也更加丰富。同学们认真总结了以往比赛中出现的问题,并吸取了前三届比赛积累的实战经验,在比赛中拿出了最好的状态,最终,获得7个特等奖、8个一等奖、18个二等奖。尤其是在帆船竞速类比赛中,我校获得了两个特等奖、两个一等奖、一个二等奖,包揽了该项目的主要奖项。

连续参加四届比赛的我校代表队,并没有因优异的成绩而感到骄傲自满,而是在第一时间对比赛中出现的问题做了全面总结。三人行必有我师,比赛现场往往是最好的教室。每次比赛,大家都会认真向竞争对手学习新的设计理念、独特的技术手段、默契的合作方式。正是这种不甘于现状的求新求变求好的精神,使同学们在比赛中不断积累经验、强化专业素质、提高科创能力,保持高质量作品不断涌现。

既是支持,更是培养

“学院在船模水池实验室为学生提供了两个实验室,用于学生创新活动”,特等奖作品《船舶遇险自动求救报警器》的作者陈自旺最想感谢学院的支持。不约而同,特等奖作品《基于ROV的水陆两栖机器人平台》的作者李晗生,也对学院提供的制作环境以及硬件、软件设备表示感谢。

除了场地和设备的支持,优秀的指导教师也是帮助同学们不断提高自身水平的重要力量。李晗生说,指导老师可以凭借丰富的科研经历和敏锐的专业眼光,帮助同学们确定科研方向和研究思路,也会引导同学们拓展思维,举一反三,找到适合自己的命题。

从第二届大赛就开始对学生的作品进行指导的于凯老师说:“学生的思维活跃度很高,在作品的方向选择上也有自己的想法。一个好的创意,加上专业的建议,就能够达到一些性能指标要求。比如今年,我觉得多栖发展的方向很好,就引导学生发散思维,考虑不同的角度,拿出不同的作品。”

无论是功能齐备的实验室,还是指导老师的重要点拨,亦或是科创导航员的实践指导,都是同学们取得优异成绩的重要原因。而学院依托包括全国大学生航行器设计与制作大赛在内的四大国家级赛事,培训并选拔科技创新骨干,不仅保证了学生对科创活动的参与率,更为同学们未来的发展助力。每年,船舶学院都能在校学生创新标兵评选中,获得近一半的名额,并且,每年都能获得10余个个性化保研名额。

既是磨砺,更是财富

在本届比赛中,陈自旺的作品《船舶遇险自动求救报警器》获得了特等奖。“最大的困难就是设计与现实往往相差甚远,材料强度是否足够,加工是否合理,加工设备精度是否达标......这些都对作品的性能带来较大影响。”陈自旺在比赛中遇到的困难,一点儿也不比自己预期的少。同时,比赛也带给他很多收获:“在作品设计过程中,我自学了CAD、CATIA、soldworks制图建模软件;在作品制作过程中,我学会了使用3D打印机、激光雕刻机等设备;在答辩的过程中,我提升了自己的表达能力。一年来,我还结识了很多志同道合的朋友,同学们建立了良好的合作关系和团队意识……”

“通过比赛,我了解了中国船舶行业的概况以及未来发展的方向,对自己将要从事的工作,也有了更加深入的认识。比赛锻炼了我的动手能力和思维能力,这对我来说,是一笔宝贵的财富。”2012级学生王金强的作品《高速电磁泵喷推进碟形水下航行器》、《碟形水下机器人》在比赛中分别获得了一、二等奖。已经是第二次参赛的他,谈及在两次比赛中的成长和变化时说:“这次参赛,我在想问题的时候更加全面,准备也更加充分。所以,无论是作品制作,还是答辩环节,我的表现都有不小的进步。”

是比赛,更是提高自身能力独特而宝贵的经历;是困难,更是促使自己不断进步的源泉;是荣誉,更是标志着自己百尺竿头更进一步的新起点。短短三天的比赛背后,小小的一方水池之外,倾注的是数不清的努力和汗水,凝结的更是来自学校、学院、老师的多方努力。我们期待,同学们能够在科创中实现自己的价值,为祖国的未来船海事业发展贡献一份属于自己的力量。