2021年1月30日,全球第一台“华龙一号”核电机组——中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行,标志着我国核电技术水平和综合实力已跻身世界第一方阵,成为继美国、法国、俄罗斯等国家之后真正掌握自主三代核电技术的国家。作为我国核电走向世界的“国家名片”,“华龙一号”是全球核电市场上接受度最高的三代核电机型之一。首堆投入商运为“华龙一号”的批量化建设和走向世界奠定了坚实基础。

“华龙一号”全球首堆所在地福清核电全景图(8月31日摄)

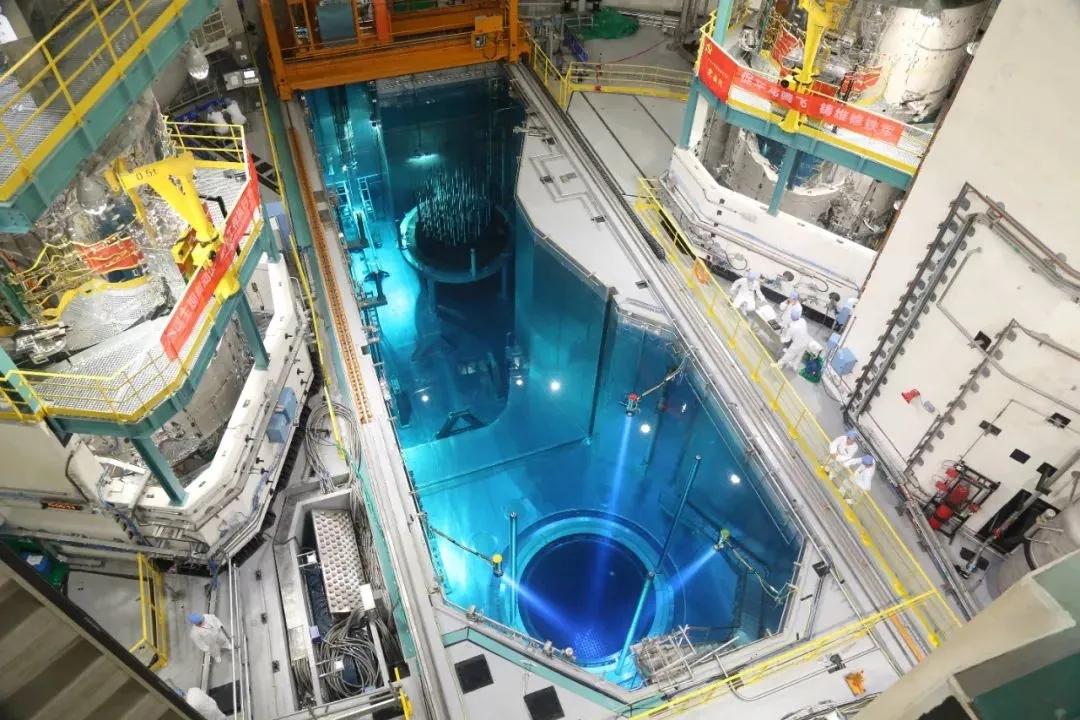

“华龙一号”全球首堆福清核电5号机组装料水池(2020年9月3日摄)

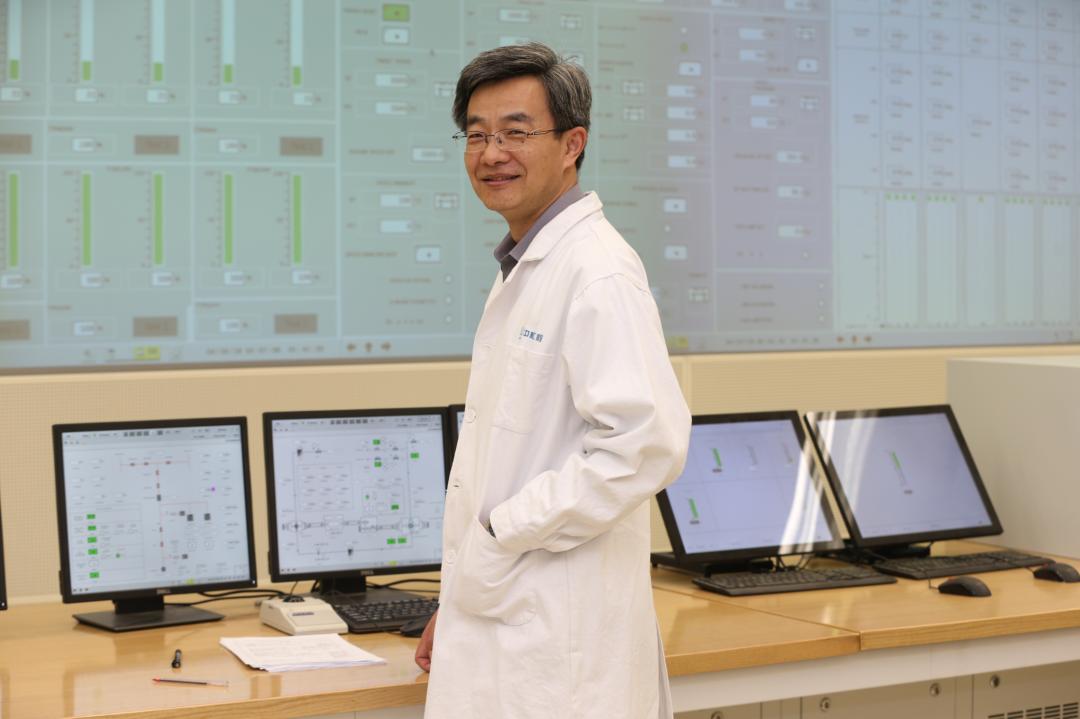

令我校师生振奋的是,学校用核领域60余年的科研、学科积累,为这一国之重器注入哈工程智慧,并为中国的第三代核电技术培养了一批杰出人才。“华龙一号”总设计师是哈船院83级校友、中核集团首席专家、中国核电工程有限公司总工程师邢继。作为“华龙一号”至关重要的一项国际首创核电站工程应用技术,非能动安全壳热量导出系统的设计研发由学校核学院孙中宁教授科研团队主导参与,助力这一“大国重器”按计划推进。

苦干8年 注智国之重器

“华龙一号”最大的特征是“能动和非能动相结合的安全系统”,正是这一系统使它成为国际上安全标准最高的核电站之一。

“华龙一号”在最主要的三道安全屏障上,都设置了‘能动+非能动’的安全系统。”在安全系统设计中兼顾了能动系统和非能动系统,这是“华龙一号”区别于欧美一些仅有冗余的能动系统,或以非能动系统为主只设少量能动系统的第三代核电站之显著特征。

在日本福岛核电站发生严重核泄漏事故之后,国家明确要求要按照“国际最高安全标准”建设核电站。要实现此目标,需要解决的关键问题之一就是当发生全厂断电事故时,仍能高效排出安全壳内的巨量衰变热,保证安全壳不会发生超压破坏,这是一个长期没有解决的世界性难题;“华龙一号”采用双层混凝土安全壳设计方案(内层安全壳厚度达1.3m,外层安全壳厚度达到1.8m),对安全壳空间热量的非能动导出造成巨大困难,亦是一个长期没有得到解决的世界性难题。

2011年开始,学校全力支持“华龙一号”项目,核学院的孙中宁教授带领团队与中国核电工程有限公司紧密合作,组成联合研发团队,开展非能动安全壳热量导出系统研究。非能动安全壳热量导出系统(PCS)是在核电厂发生严重事故时,同时在失去所有外部动力的条件下,利用非能动的方式将安全壳内的温度和压力控制在安全的范围内,保证安全壳不受损坏,从而避免了放射性物质的失控外泄。

团队通过三个阶段的不懈努力,历时8年完成了PCS“从原理到工程”的跨越式突破。

第一阶段的工作始于2011年的夏天。在核学院阎昌琪教授的全力支持下,孙中宁教授带领丁铭、曹夏昕、王建军、范广铭、谷海峰等几位年轻老师踏上了PCS研发之路。在短短的半年时间里,实现了PCS“从零到一”的过程,确定了以闪蒸驱动两相自然循环为基础的开式方案,完成了含大量不凝性气体蒸汽冷凝现象的基础研究,为内部换热器这一关键设备的设计提供了理论支持。

第二阶段的工作贯穿了整个2012年,在学校党委和相关部门的全力支持下,科研团队在学校31号楼北侧建成了世界最大的“非能动安全壳热量导出系统综合实验台架”,用了近一年的时间,对所研制系统进行了1:1综合性能验证实验,完成了与双层混凝土安全壳相适应的非能动热量导出系统工程化研制,并通过国家生态环境部核与辐射安全中心、福建福清核电有限公司分别的验证工作,获得认可。

2014年进入了第三阶段的研究工作——安全壳综合实验研究项目。这一阶段团队也迎来了张楠、孟兆明、周艳民、边浩志、温继铭等更年轻的老师加入。第三阶段的工作研究目标主要是关注事故后安全壳的响应特性、安全壳热工水力特性以及PCS耦合特性,进一步探索PCS对事故工况下安全壳温度、压力的控制能力。为此团队一方面深入调研分析已有的安全壳热工水力实验装置资料,另一方面为了简化重构“华龙一号”安全壳内近百个隔间,团队成员多次前往工程公司查看设计图纸和交流讨论,并多次赴福清5号核电机组建设现场,对壳内隔间联通和设备布置情况进行实地考察和测量。团队历时半年终于突破了大型安全壳的缩比模化技术,经过计算分析、理论推演、反复论证,最终在2014年12月确定总体设计方案,并通过了专家评审,这标志着研究工作进入详细设计阶段。

在接下来近两年时间内科研团队完成了PCS系统、蒸汽供应系统、空气供应系统、氦气供应系统、冷却水系统、参数测量系统、数据采集系统、气体采样与预处理系统等8个分系统的详细设计。其中参数测量系统是最为复杂也是本项目的核心系统,测量参数类型包括温度、压力、流量、风速、流场、气体浓度、液位、冷凝水量等8类,上千个测点。团队逐项开展论证分析和实验测试工作,解决了一个又一个技术难题,最终形成了准确性、可靠性和经济性最优的设计方案。同时还协助工程公司完成了实验装置钢结构施工图设计、安全壳模拟体内隔间钢结构施工图设计、主控室布置设计、锅炉房、水泵房、数据采集室等几乎全部的厂房设计工作。

转眼时间来到2017年,科研团队完成了系统调试大纲和实验大纲的制定和评审,开始进入现场安装阶段,由于需要常驻现场及时反馈进度和问题,几位年轻老师在不影响教学的前提下,轮流前往廊坊实验现场负责技术指导,保证了仪器设备安装质量和进度要求。

2018年3月,国内规模最大的安全壳综合实验装置建造安装完毕,研究正式进入最重要的系统调试和实验实施阶段。鉴于前期详细、全面和充分的设计工作,系统调试进展顺利。同时,在周密的实验安排、规范的操作流程和密切的校企配合下,实验顺利进行。有些实验工况常常需要持续72小时,非常辛苦。但团队成员没有人叫苦,也没有人怕累,心中只有一个念头:绝不能因为我们的懈怠而拖了电站建设进度的后腿。历经了为期9个多月的现场调试和实验,在现场条件不充足和厂区基本设施不健全的条件下,团队成员齐心协力,发扬吃苦耐劳、勇于奉献的科研工作精神,秉承“办法总比困难多”的攻坚克难信念,保障了实验质量和进度。

2018年8月29日凌晨,是一个令科研团队难忘的时刻,终于成功完成了最后一次实验。尽管大家的身体极度疲惫,但心情却非常愉悦,有一种无比释怀的感觉,8年的付出,共计11类数十次实验,终于获得了丰厚的回报:所研制系统的排热能力远超预期,“华龙一号”安全壳的防护实现了由“能动”向“非能动”的跨越。

2020年底,黑龙江省国防科学技术工业办公室组织,由中国工程院于俊崇院士领衔的专家组对所研制系统进行了成果鉴定,认为技术总体达到国际领先水平。目前,除了刚刚实现商业运行的福清5号机组,还有在建的福清6号机组、巴基斯坦卡拉奇2、3号机组,以及漳州核电的1、2号机组均应用了项目团队的研发成果。

技术攻关期间,核学院与“华龙一号”设计单位中国核电工程有限公司强强联手、协同攻关,开展科研合作,项目研究得到了双方单位的全力支持和保障,特别是在安全壳综合实验期间,学院积极协调,解决了长期在外参与实验师生的教学和学习中存在的困难,学校和学院领导更是在繁忙的工作中抽出时间亲赴廊坊实验现场考察指导工作,慰问参与实验的师生。中国核电工程有限公司领导也非常关注项目进度和实验进展情况,其中“华龙一号”总设计师邢继更是多次带队前往实验现场,了解存在的潜在风险和落实各项保障措施。这些关心、慰问和大力支持,不但保障了项目研究的顺利推进,同时也更加激励了科研团队攻关的决心和必胜的信心。

至善至真 培养大国工匠

我校核学院特别注重加强在项目研究过程中对于学生的人才培养工作。孙中宁教授团队中不乏多位本科生、硕博研究生的参与,他们从起初科研经验欠缺,到凭着对科研的热爱和不怕失败、勇于创新的毅力,不断激发科学研究探索的潜能,承担大量繁琐、复杂和艰辛的研究工作,参与并完成多项研究工作。就如他们的榜样、学长邢继一样,这些毕业生毕业以后,投身供职于中国核电工程有限公司等10余个我国与核工业相关的重要科研院所和高校,继续为我国核电事业贡献力量。

“实业报国,是我父母这代人心中根深蒂固的理念,所以他们一定要我学理工科。而我那时也特别喜欢国防军工,所以高考填的志愿是哈尔滨船舶工程学院船舶工程专业,最后被该校核动力装置专业录取。”邢继在受访中说。

邢继入学报到当天,才知道学校的所有作息安排:起床、吃饭、上课、熄灯,都是吹军号的。这让渴望投入国防军工事业的邢继既兴奋又好奇。当时,中国还没有一座核电站,他所知的“核”也仅限于“中国有了原子弹”,对核工业可谓一无所知。踏进大学,核的神秘大门才渐渐向他打开,他不仅知道了核潜艇,而且还知道了世界上曾有国家对中国进行“核讹诈”。

“那时我们专业连统一的部编教材都没有,教材全是学校老师自己编写的。有位老教授叫杜泽,对核动力装置特别有研究,我们非常敬佩他。”邢继说,“我们的母校可以说影响了我的一生。毛主席曾给哈军工题过‘工学’两字,根据这两字的内涵,后来形成了我们的校训,‘大工至善,大学至真’。做工程的,必须至善至真。至善至真,才是大国工匠的标准啊。”

1987年,邢继毕业后进入了核二院,开始了核电生涯。1987年8月7日,大亚湾核电站正式开工建设,凭着厚实的专业知识,不耻下问、勤于思考的秉性与怀疑精神,在大亚湾核电站,邢继很快与法国人直接对话、讨论工程方案。有些时候,法国人直接把图纸交给邢继去组织施工,也会把重要工作交给他来做。

2011年,邢继任ACP1000总设计师,而他的“177堆芯”“双层安全壳”等设计理念早在2009年就已经定型。

作为真正的“中国创造”,“华龙一号”是我国具有完整自主知识产权的第三代核电技术,是值得国人骄傲和自豪的中国新“名片”。最终在核电站主要的关键设备上实现了百分之百的自主化、国产化,助力我国跻身世界核电技术第一阵营。核能技术的国际合作固然重要,但是,把核心技术牢牢掌握在自己手里更为关键。因为只有这样,才能在发展上不受制于人才能够避免被人“卡脖子”。

“华龙一号”研发过程中涌现出无数个让邢继感到自豪的瞬间皆因这支干劲十足的团队用自主创新实现了一个又一个看上去难以触及的目标。我国自主研发的控制柜经过抗震台的试验和测试,抗震能力完全符合要求,我们用自主创新真正实现了“不可能”。

邢继带领自己的团队创新研发了具有自主知识产权的三代核电品牌,使中国进入世界核电第一阵营。出口一座核电站拉动国内产值能可达1000亿元,相当于输出30万辆汽车。“华龙一号”已落户巴基斯坦,并与阿根廷签订框架协议,未来将参与英国核电市场的竞争,带动了中国高端装备制造业走出去,为我国“一带一路”倡议实施和建设核强国的目标提供了有力支撑。

国务院国资委授予邢继“央企楷模”的颁奖词是:你用自主创新的巨大能量,把“中国名片”打造得光鲜亮丽,为民族争气;你领航华龙一号向核强国迈进,在世界舞台扬名。你捍卫的是民族的尊严,展现的是央企人的铮铮傲骨。