刘亚成(1942-2011),1965年毕业于吉林大学数学系数学专业,曾任黑龙江省数学会副理事长、微分方程专业委员会主任、黑龙江省工业与应用数学会常务理事、国家教育部与国家自然科学基金委数学学科同行评议专家。1990年被载入《世界数学家名录》,1999年获政府特殊津贴。上世纪80年代初,数学系主任戴遗山教授看中刘亚成的科研能力,希望他到学校数学系工作,刘亚成敬仰戴先生的学界威望,便一口应允,为我校数学学科的发展做出重要贡献。

日前,黑龙江省教育厅公布了2019年度“龙江学者”青年学者入选名单,我校数学学院徐润章教授荣登榜单。徐润章说:成绩的取得,得益于恩师刘亚成的教导——“把学问做好”。

走进徐润章的办公室,你会被一面照片墙所吸引,墙上每张照片的背后都有一段故事,都承载着刘亚成和徐润章珍贵的交往,它们记录了二人深厚的师生情。徐润章说,老师在教学和做学问上表现出来的认真、负责,对科学研究的严谨、钻劲,对数学事业的热爱、执着,待人接物上的朴实、纯粹,影响我的一生。他的那句“把学问做好”更成为我一生奋斗的方向。

缘起:一门生动的数学课

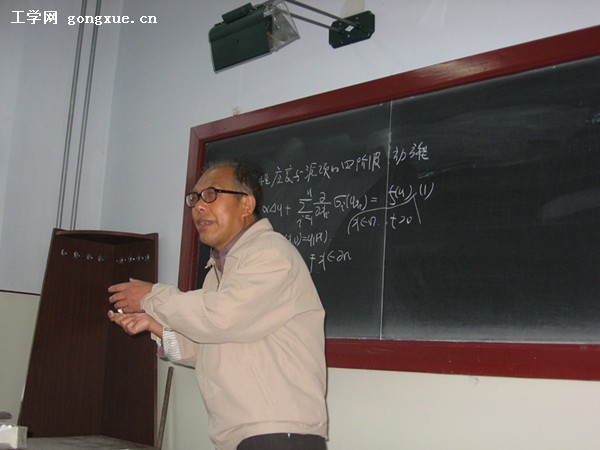

2002年,徐润章在我校数学系读大二,在专业课《数学分析》的课堂上遇到了刘亚成老师。刘亚成全身心投入到课堂,将他的全部感情和能量调动起来注入这些“干燥”的数学公式、原理和演算中,洪亮的音量甚至让徐润章觉得他在和黑板吵架。在《数学分析》的课堂上,让这些热爱数学却又“初出茅庐”的学生们从心底感到他们离数学更近了,这种感觉对于数学专业的学生而言是何等美妙。刘亚成爱数学,爱课堂,更爱他的学生们,他经常会很用力地写下满黑板的板书,整整100分钟的大课心无旁骛,令在座的70多位同学不禁感叹,“原来数学课还可以这样上”。一位年过花甲的老人那种将自己的全部生命和激情注入到数学中给徐润章留下了深刻的印象,是感动、更是钦佩。即便徐润章当时还只是一名大二的学生,也能从刘亚成讲课的状态中感受到这位老师对数学的挚爱和职业数学家的情怀,完全被老师的磁场所吸引。

在刘亚成《数学分析》的课堂上,徐润章总是坐在最前排、听得最投入。下课时,徐润章常会带着一堆问题去请教老师。每次课间的畅谈,刘亚成总是有问必答、知无不言、言无不尽。刘老师扎实的专业知识、深厚的理论功底,以及对学生的坦诚与纯粹,让徐润章与老师走得越来越近。师生两人经常会因为某个问题的讨论而感到课间的时间太短,于是徐润章在课前和课后都会“尾随”老师一段路,把问题聊到家门口。“对于学生的提问,老师总是细心耐心地讲解,从不会敷衍、更不会拒绝。”

从课堂到课下,从教室到“家门口”,在奥秘无穷的数学领域,一名大二的学生甚至还没有真正认识数学,却被刘亚成的坦诚相待、倾囊相授拉进了数学的大门。刘亚成判断徐润章是研究数学的好苗子,建议他将来要读博士,站在更高的台阶才能“把学问做好”,这句话也成为徐润章一路成长的目标与准则。

缘承:我是你的眼

“我这有几个小题目,有没有兴趣一起做一下……”就在《数学分析》这门课程即将结课的时候,刘亚成向徐润章抛出了学术的橄榄枝,能够与老师继续探索数学领域的奥秘,徐润章兴奋极了。

最初,刘亚成每隔一段时间就会给徐润章推荐一些书,徐润章说,老师推荐的书单,不只列举书的名字,而是将他对每本书的认识和看法与我分享,往往会细致到某个章节,或者是一篇文章的某个定理或某个证明的关键步骤。这些都是经过他认真思考和凝练的,他把一本书中最精华的部分摘出来让我去读。师生两人随时随地讨论问题,有时候在教学楼边走边对某个具体证明进行“切磋”,老师讲到兴致所在便会将徐润章拉进空教室,在黑板上演算起来,即便讲台下面只有一名“学生”。那段时间,徐润章感觉自己是站在巨人的肩头汲取知识的那个人,这使他受益匪浅,成长很快,为今后的科研实践打下坚实的理论基础。

2003年,由于眼底病变,刘亚成视力骤降。即便如此,他对科研的执着追求也从未止步,“把学问做好”的信念从未改变。刘亚成与徐润章约定,每周要抽出2个整天的时间到图书馆共同研究课题。因为刘亚成的眼睛看不到,徐润章便成了老师的那双眼睛,徐润章负责查文献、看文献,再将文献的内容复述出来,讲给老师听。老师会告诉他看什么样的文章,需要研究解决什么样的问题,文章中哪儿是重点,哪儿是精华,哪些内容应该关注,哪些问题是领域内大家关心的。“回想起来,老师那时就是在手把手地教我如何看文献,教我数学的价值观和学术的品味。”徐润章说。师生二人,经常会因寻找某个问题的证明而废寝忘食,也会因破解某个难题而开怀大笑,徐润章经常被老师那种心无旁骛做研究而自得其乐的精神境界感动,也更深刻地理解到“把学问做好”不是件简单的事,但真的是件快乐的事。

将深奥的理论文章读懂,并加以复述不是件容易的事,但在刘亚成的指导下,徐润章渐入佳境,对数学领域的敏感性愈加强烈,慢慢地便找到了做数学理论研究的感觉,徐润章的进步很大,从大三时他便开始在刘亚成的指导下,在偏微分方程领域开展更深入的研究了。

在徐润章的头脑里,那段记忆他永远无法忘记,一位双目接近失明的老人,面对一名仅是大二的学生,心无杂念、倾注心血的栽培让他感动,也让他看到了一位学者“把学问做好”背后那夺目耀眼的光环。

缘定:唯有信任不可辜负

在刘亚成的精心指导下,徐润章的成长非常快,经历了两年的积累与沉淀,2004年开始,师生二人的许多理论研究初显成果,陆续发表在很多高水平学术刊物上。徐润章谈起曾发表过的文章,自豪之情溢于言表,每每翻阅这些文章,都能想起师从刘亚成学习的这段时光,想起恩师的嘱托与信任。

2005年,还是本科生的徐润章在刘亚成的指导下出版了人生中的第一本书《Sobolev空间及其在偏微分方程中的应用》,老师同时鼓励他“好好干,以后在科学出版社出版”,徐润章知道这是老师的心愿,他也知道自己距离老师的要求还有很长的一段距离。本科毕业后,徐润章追随刘亚成读硕士,并在赵希人教授和刘亚成教授的联合指导下读博,毕业后留校任教。在每一个关键的岔路口,他义无反顾地选择留在学校,留在老师的身边,为了圆老师的心愿,目标是“把学问做好”,用徐润章的话说就是“唯有信任不可辜负”。

2010年,刘亚成病重。在他生命最后的历程里,徐润章每日陪伴,安排老师的治疗,照顾老师的生活,向老师汇报工作进展、科研情况,老师最爱听的还是徐润章为他汇报最前沿的学术文献,说得最多的还是那句“把学问做好”。2011年10月,刘亚成因病逝世。为了纪念恩师刘亚成,徐润章在短短的几天时间,为老师整理了一本纪念册,里面收录了40篇老师最引以为傲的理论成果,这里面收录的不仅仅是一篇篇高水平的论文,更是记录了一位真正的学者对数学的满腔热忱,对真理的执着追求。

缘续:圆您未了的心愿

“把学问做好。”是刘亚成对学生的期盼,也是徐润章奋斗的方向。

在徐润章的头脑里,经常会浮现出老师工作学习的片段:刘老师的课永远安排在下午,因为他习惯每天天亮便开始做研究,直到中午;老师的视力不好,但对学生的论文要求很高,徐润章有时在半夜还会接到老师的电话“润章,这个文章还有些问题……”;刘老师在参加学术会议做报告之前,都会提前预演几遍,保证论述的严谨性;甚至刘老师在弥留之际,还在问徐润章正在做的文章是不是需要和他一起讨论。

在徐润章的耳边,老师的谆谆教导仿佛一直没有停歇:“做好的,做系统的研究,让同行受益,给这个领域做贡献。”“做好的研究,要懂得取舍,要定得高、看得远、想得深,不能被表面的现象所蒙蔽。”“成为一名学者,最重要的是把学问做好。”

徐润章以刘亚成为榜样,在数学研究的道路上踏实前进、执着探索,主持国家自然科学基金等科研项目近20项,先后在国内外高水平学术刊物上发表学术论文170余篇;在教学工作中精心钻研、倾心育人,曾获黑龙江省高等教育教学成果奖、教师课堂授课评价优秀教师、优秀班主任,十佳班主任,黑龙江省数学会首届青年学术奖等奖项;他个人也被聘为美国数学评论评论员,黑龙江省数学会常务理事,并入选黑龙江省青年骨干支持计划,在多个领域内的重要会议或组织任职,并担任领域内三个著名SCI一区刊物的编委和副主编。2017年,徐润章与其博士生杨延冰合著《非线性发展方程的初值依赖问题》,并受教育部专项基金资助在科学出版社出版,让徐润章最高兴的是“在‘科学’出本书是恩师刘亚成的心愿,今天我们遵照他的要求实现了。”

在徐润章的办公室有一张桌子,这是他的学生连伟的“专用席位”,手把手地“传经送道”、心连心地授业解惑,从本科、研究生,到博士生,连伟一直跟随徐润章学习和研究。今年让徐润章最开心的事情就是他这个“宝贝学生”拿到了国家奖学金,并且还解决了一个领域内的大问题。2年后,连伟将从匹兹堡大学结束长达三年的联合培养留学归来,与老师徐润章一同共赴数学那奥妙无穷的神奇世界,继续戴遗山、刘亚成等老一辈科学家那些未了的心愿。