杨德森

1977年参加高考。1978年初进入哈尔滨船舶工程学院水声工程系学习。现任哈尔滨工程大学教授。曾任哈尔滨工程大学副校长兼校研究生院院长。作为水声方面的资深专家,长期从事水中目标特性分析和识别研究,水下结构减振降噪技术研究,声纳系统环境特性的研究,水中目标噪声特性测量与分析研究,水下结构振动与声辐射的相似性研究,是国内最先从事矢量水听器技术研究的专家之一。先后承担过几十项国家重点预研科研项目,获国家科技进步二等奖2项、三等奖1项和省部级科技进步奖13项,国家教学成果奖二等奖1项,省级教学成果一等奖4项,发表专著2部,学术论文170余篇。获何梁何利科技进步奖、全国创先争优奖。是党的十九大代表,2015年当选中国工程院院士。

大学毕业照(第三排左起第十二位是杨德森)

1978年,我被哈尔滨船舶工程学院(现哈尔滨工程大学)水声工程系录取。

后来听说我们班30个学生,只有我是主动填报了这个专业。

常有人问我:“你这个农村孩子,怎么会知道水声学呢?”

这里面还真有个故事。

我从小就喜欢读杂书。有一篇科普小说写道,日本军国主义建造了一座海下城堡,偷偷开发杀人武器,被我国科学家用声呐探测到了,一举摧毁。

这个故事给我留下了非常深刻的印象,也把“声呐”这个词刻进了我的脑海。

转眼间,我在水声领域工作40年了,我很庆幸自己懵懂之间选择了一个与国家命运紧紧相连的领域,找到了奋斗一生并为之骄傲的事业。

知青朋友让我有了大学梦

我出生在黑龙江省穆棱县,从小就是个爱玩爱闹的淘小子,但学习成绩一直名列前茅。

小学三年级时,正是国家抗美援越,我写了一篇作文《给越南小朋友的一封信》,被老师评为范文,在学校大会上当众宣读。

老爸听说了我的“英雄事迹”,非常高兴,破例买肉给我包饺子吃。

没过多久,“文化大革命”来了。

我年纪小,什么都不懂,以为这只是大人的事儿,跟自己没什么关系。

1972年邓小平复出,老师们重新开始抓教育,我才认识到学习的重要性,但当时并没有明确的目标。

真正给我带来影响的,是一对来建设北大荒的知青。

一位是来自北京医学院的大学生,在这边当乡镇医生;一位是女中学毕业生,给我们当老师。

当时我父亲是当地卫生局长,所以我家与他们打交道比较多。他们让我看到了完全不一样的世界。

我越来越喜欢和他们一起玩,听他们讲大学是什么样的,讲教授们在讲台上授课的风采,讲学生们在校园里学习的氛围。

一起爬山时,他们问我:“为什么爬山要哈腰呢?”

我就回答:“因为身体重心要移动。”

一起剥葱时,他们又问:“为什么会流眼泪呢?”

我就回答:“因为大葱的分子进了眼睛。”

每当这时,他们总会笑道:“你答得不全对,但已经很不错了。”

从那时起,我对大学有了无限的关注和向往。

按当时的政策,只有工农兵可以被推荐上大学,我分析了一下自己的条件,发现基本只有下乡成为知识青年,才有可能争取一下遥不可及的大学梦。

1975年7月5日,高中毕业后的第4天,我就下乡了。

出发那天,望着车上车下泪汪汪的人群,我心里也不是滋味,但是一想到上大学这个飘渺的梦想,我又有些兴奋。

母亲不知道我的小心思,连连怪我心肠太硬。

我插队的地方是离我家200公里的一个小乡村。

我先坐铁皮火车,然后转乘汽车,兴致勃勃地下了乡,成了一名知识青年。

我马上发现乡下生活真是艰苦,东北夏天天亮得早,我们早上3点就要去上工,晚上8、9点再收工。我每天困得呀,走在路上都能睡着。

我并没有因为上山下乡而获得大学的入场券。1977年,报纸、广播里飞出一条重大消息:高考要恢复了!

预考成绩全县第二

1976年夏天,县里的文工团来招人,发现我是为数不多的会拉小提琴的知青。所以尽管我下乡时间未满2年,还是被破格借调进文工团。

与那个偏远的小山村比起来,县里的信息简直太灵通了。这样,我比身边大多数人更早获知了恢复高考的消息。

当我准备复习备考时,手里却什么资料都没有。我赶紧托人在县城里找了一套农村电工培训丛书。

这套书的内容既多且杂,数学、物理、化学,什么知识都涉及。一看书,我发现自己不懂的东西太多了,心理压力陡然上升。

幸运的是,我请到了当年那位知青朋友做辅导。虽然白天排练、晚上演出,但我的学习条件已经很不错了。

由于“文革”十年没有高考,1977年的报考人数有570万人之众,最终录取仅27万人左右,录取比例不足5%。

黑龙江省也因为报考人数太多,在正式高考之前,进行了一轮筛选预考,这也是国家历史上少有的。

我在筛选预考中成绩排到全县第二,第一名是一位比我大十几岁的中学教师。

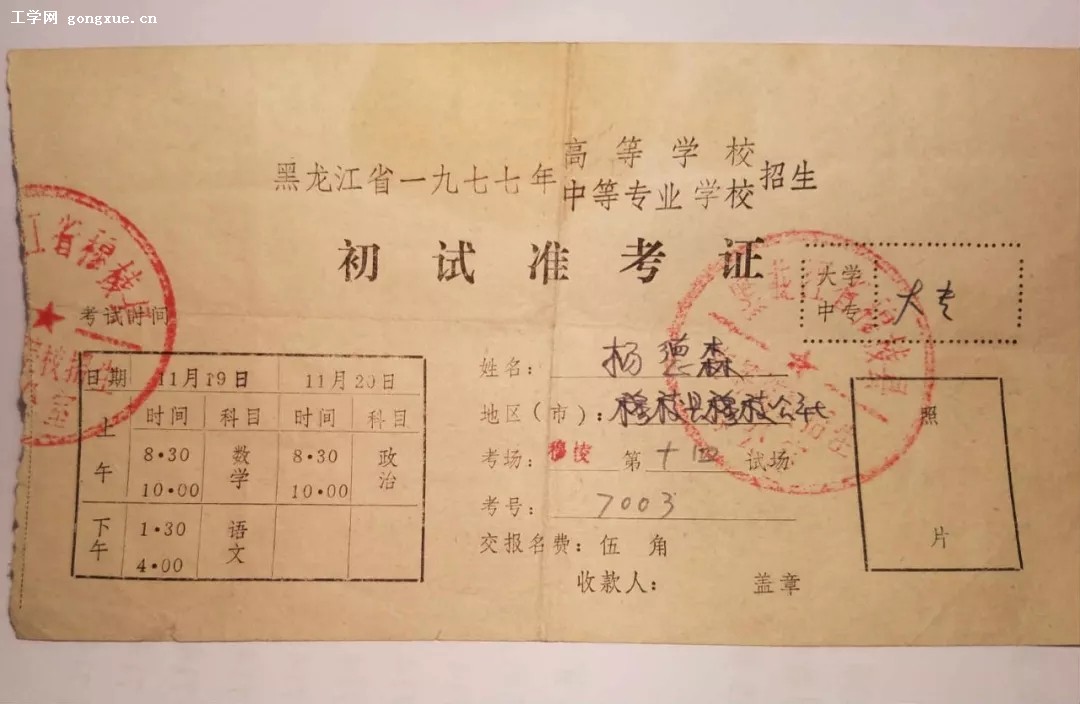

1977年高考初试准考证

成绩一出来,我成了单位和家庭关注的焦点,很多不认识的人都来请我帮他们复习备考。文工团还悄悄开起了绿灯,给我留出更多的复习时间。

我直接搬进哥哥家,主动把自己锁进房间,安心复习。

哥哥大我三岁,对我人生影响很大。不论我提出什么需要,他都尽可能满足。考试那几天,他一直负责接送我。

几年后,哥哥因病去世,我永远记得深冬时节,他站在考场外等我出来的样子。

当周围环境把你高高举起,你也就很难举重若轻了。随着越来越多的心血投注于高考,我渐渐有了一种心悬一线的压力。

非常感谢我的父母,他们敏锐地觉察到这一点,在那段时间一直宽慰我。

我走上考场,考生的年龄参差不齐,叔叔辈、阿姨辈的人比比皆是。我想起父亲说的话:“十年的考生都聚在一起,竞争之激烈,比考状元还难。”

那年黑龙江省的作文题目是《每当我唱起东方红》。

我想起夏天在《人民文学》上读到过冰心的那篇散文。于是我化用了其中的一句话:每当我唱起东方红,“纷至沓来的思潮,把我象一叶扁舟飘起在浩荡无边的感受大海之上……”

有趣的是,这篇作文让我成了一个“隐形”的名人。

我们学校的很多老师都参与了高考阅卷,也常在私下议论考卷上的名句佳篇。我的作文是讨论的一大焦点,有人说通,有人说不通,还有人读出了一些特别的况味。

当然,他们都不知道这是我写的。我就想,既然我的考卷给老师留下了这么深刻的印象,没准我还真能考上。

我们在学习上有使不完的劲儿

收到哈尔滨船舶工程学院的录取通知书时,正是春节期间,亲友邻居纷纷前来拜年道贺。

这是我们家最最热闹美满的一个年——不光我金榜题名,我哥哥还添了一个孩子。

哥哥说我是家里最有文化的人了,请我给孩子取名。于是,我用“杨春”这个名字来纪念1978年充满希望和欢乐的春天。

跟后来的历届大学生都不一样,我们是3月份入学的,这也是国家历史上唯一一次。

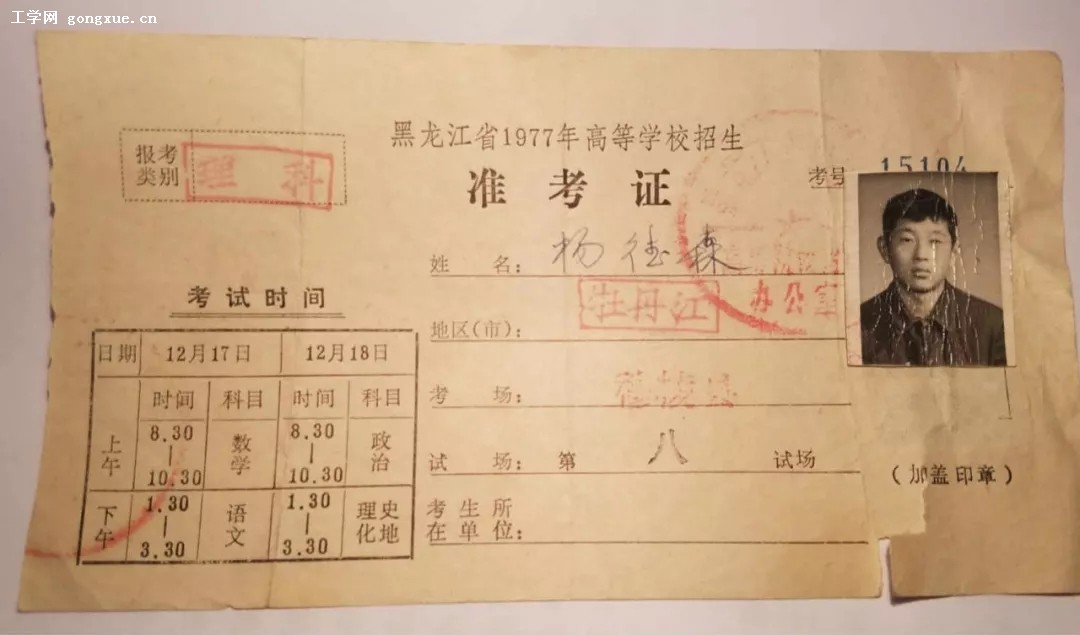

1977年正式高考准考证

从78级开始大学就步入正轨,年年秋季开学了。

当时我21岁,还觉得自己年龄偏大,没想到入学后班上有些同学比我还大十几岁。

因为同学之间年龄悬殊,我们常常互相开玩笑,说谁应该坐在谁腿上叫叔叔。

当年水声专业是学校唯一的重点专业,授课老师都是从为数不多的教授、副教授中精挑细选的。

老师们有大师风范,学生们则求知若渴。尽管吃穿朴素,大家却觉得在学习上有使不完的劲儿,晚上的熄灯时间也总是一拖再拖,总想再多学一会儿。

至今还有老教授对我说:“77级的学生,是我这辈子带过最好的学生!”

高考以前,我一句英语都不会,因为家在中苏边界上,我只学过几句“缴枪不杀”之类的俄语。

从接到通知书到开学前的一个月,我突击恶补了一些英语词汇,但比起城市来的同学,还是差距太大。

开学不久就分了英语快慢班,我们这些被分到慢班的同学感到压力巨大。

我想起前几年读过的田中角荣(战后中日建交的时任日本首相)传记,其中提到他十天背下一本英语词典。于是我和很多同学也猛背英语词典。

这个方法很有效果,但是也有弊端,最后我们这帮人往往英语词汇量很大,发音却不够标准。

后来再学第二外语时,我就吸取了教训,优化了学习方法。现在我讲日语,发音和词汇量都不错。

恩师之风,山高水长

哈尔滨船舶工程学院后来更名哈尔滨工程大学,我在这里一呆就是40年。

大学时教导我的恩师,也是后来工作中帮扶我的同事。其间的深情厚谊,真不是一两句能说尽的。

我的老师中,有水声泰斗杨士莪院士,也有新中国老一辈水声专家何祚镛教授、汤渭霖教授等。他们对我一生的做人治学影响极深。

我常对人说,杨教授的睿智、何教授的精细、汤教授的简洁,我都学了一点,但都学得不到位。

我在自己的学术生涯中,也做了不少开创性的工作,每一项工作中都少不了他们的身影。这绝不是客气话。

我刚开始做矢量声纳时,遇到很大阻力,是杨士莪院士一直坚定地支持我。

矢量声纳研究初期,曾有人直接对我说:“你做的这个矢量声纳,我根本看不出有什么优势。”我当时听了很憋气。

杨院士对我说:“任何一个新东西出来,都会遭遇质疑,你别在意这些,把自己的事情做好。”

后来,矢量声纳技术在我国得到了很好的推广和应用,被誉为是一项革命性的技术,在国内外引起较大反响。

矢量水听器技术及其应用项目获得了国家科技进步二等奖。四年后,我当选中国工程院院士。

直到这时,杨院士才告诉我:“当时别人向你提出了一百多个问题,我都帮你记下来了,但我没给把问题给你,是怕把你压倒了。”老先生对我的支持,由此可见一斑。

做科研,一定有工作推进不下去的时候,大师能在关键时刻帮你顶住,把你推上去——过去我的老师们就是这样做的,现在这是我对学生的责任。

个人的幸福不可能脱离祖国

1999年,我到美国Woods Hole海洋研究所研修。所里有一艘很出名的实验船KNORR号。

这是一艘隶属于美国海军,但是由Woods Hole海洋研究所使用的实验船,就停靠在我们工作的大院码头里,平时有军人在周围站岗。

我一直很想去船上看看,我曾试探性地问当地华人:“我能不能上船?”得到回复是“你得打报告,但不一定能批准。”

那时我就感觉到,在这里我永远只能站在栏杆之外,无法进入核心层。

因此,虽然身边很多人选择留在国外工作,我还是义无反顾地回国了。我深刻地意识到,一个人的幸福与成就,是不可能脱离祖国的。

杨德森在某军港主持某型潜艇声呐声全息试验调试安装设备

改革开放后40年来,国家的变化天翻地覆。这其间个人的命运有沉有浮,但国家的车轮、历史的洪流一直滚滚向前。

我想,中国近百年来无数有识之士追寻、探索和想要开辟的,应该就是这样一条路。

我们从那个年代走来,求学求知的艰辛,在今天看来已经遥远。

我们班有一个家在云南楚雄的同学,从他家到昆明,就得走上一个星期。从昆明到哈尔滨,最快的交通方式是坐火车到北京再转车,这又得走上一个星期。

我们开学都差不多一个月了,才看到这个同学用瘦小的身躯挑着重重的担子,来学校报到。同学们都纷纷过去帮他扛行李。

现在学生们生活条件好了,获取信息的渠道也多了,我的这些絮絮叨叨,可能很难打动他们。

但每年,我都苦口婆心地对学生们说:“你们来到哈尔滨工程大学,最重要的就是了解学习环境、确定学习目标,了解整个国家的宏观规划。请你们把自己的发展同国家的需要结合起来,迅速做好人生的长期和整体规划。”

国家的一个决定,影响的是整整好几代人。这些人又会反过来,用自己的成就回报国家。个人命运与国家命运息息相关、相辅相成。

我希望这一代年轻人,能充分珍惜时代和国家赋予的大好机会,用更辉煌的成绩报效祖国。

(本报记者李晨阳整理)

《中国科学报》(2018-08-3第5版 文化,原题《一个选择就是一生》)

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/FmPilCoHFUSD8TenrIzxJg