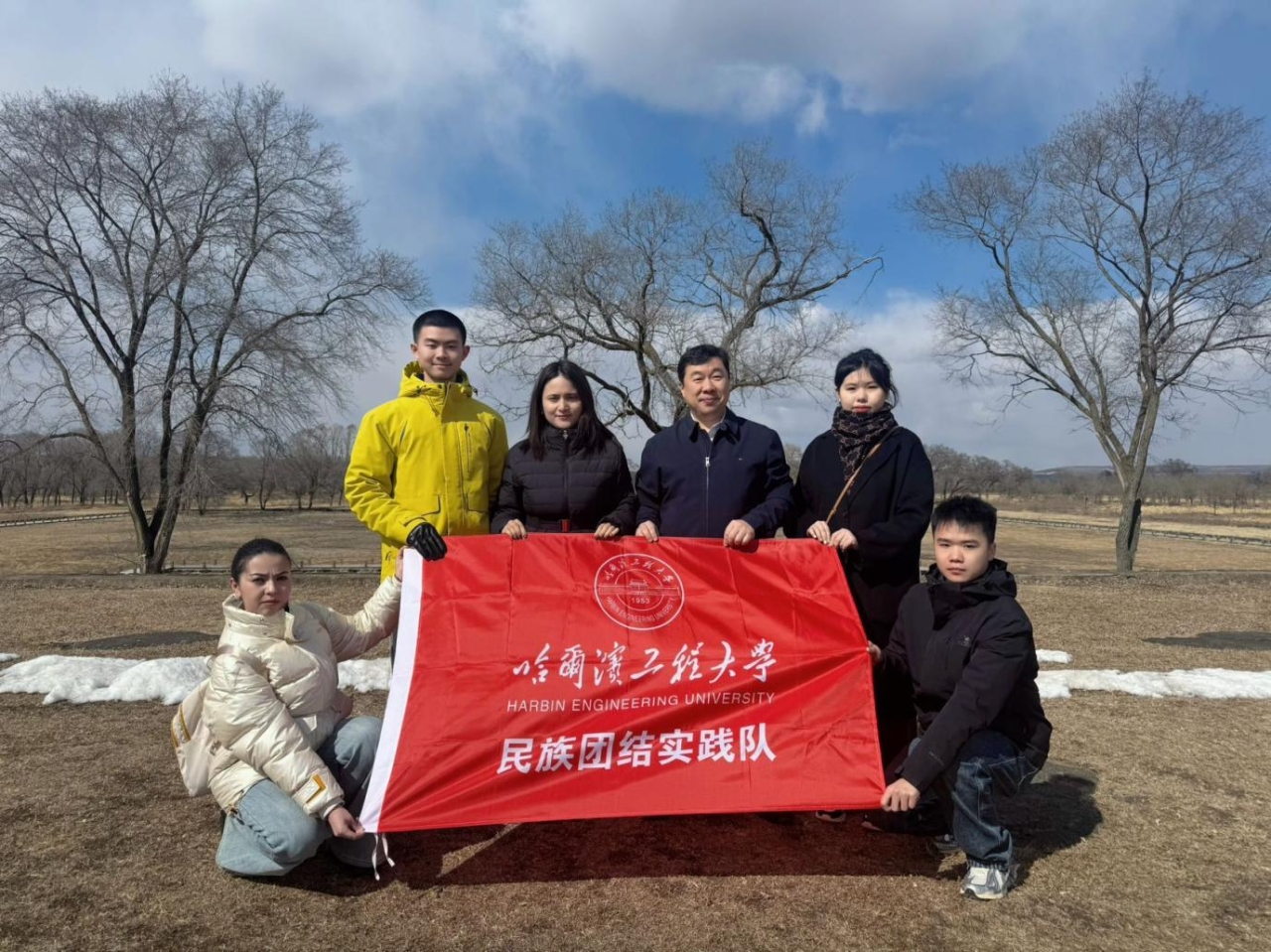

为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,铸牢中华民族共同体意识,近日,哈尔滨工程大学民族团结实践队奔赴牡丹江市宁安市渤海镇开展实践调研活动。实践队成员们走进乡村、博物馆,深入了解当地历史文化、民族风情与乡村振兴成果,在实践中感悟民族团结的力量,探寻共同发展的路径。

探秘渤海上京遗址博物馆

实践队首先来到了渤海上京遗址博物馆,这座博物馆坐落于 201 国道兴隆寺西南 600 米处 ,宛如一座历史的宝库,静静诉说着往昔的故事。踏入馆内,队员们仿佛穿越时空,回到了那段辉煌的渤海国时期。馆内丰富的文物陈列,从精美的陶瓷器具到精致的金银饰品,从古朴的建筑构件到栩栩如生的壁画,每一件文物都承载着渤海国的文化印记。通过博物馆的介绍和工作人员的讲解,实践队了解到渤海国在政治、经济、文化等方面积极与唐朝交流融合,学习唐朝的先进制度和生产技术,创造出了独具特色的渤海文化,这正是中华民族多元一体格局形成过程中的生动体现。这种跨民族、跨区域的文化交流与传承,让队员们深刻感受到各民族共同创造中华文化的伟大力量,也进一步理解了中华民族共同体意识中文化认同的重要性。

追溯渤海上京遗址

队员们在渤海上京遗址实地考察,虽然昔日宏伟的宫殿建筑已化作残垣断壁,但从遗址的规模和布局中,仍能想象出当年渤海国上京龙泉府的繁华盛景。朱雀大街宽阔笔直,宫殿遗址气势恢宏,外城、内城、宫城的结构严谨有序,彰显着渤海国强大的国力和先进的城市规划理念。这里不仅是渤海国政治中心的见证,更是各民族交往交流交融的历史舞台。在渤海国存在的两百多年间,靺鞨族与汉族、契丹族等周边民族在此相互往来,开展贸易、文化交流,不同民族的人们共同生活、共同建设,逐渐形成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的民族关系,为中华民族共同体的发展添砖加瓦。实践队员们认真观察遗址的每一处细节,用相机记录下这珍贵的历史遗迹,感受着历史与现实的交融,对中华民族共同体的形成与发展有了更为直观、深刻的认识。

品味渤海镇大米

渤海镇被誉为 “塞北江南”,得天独厚的地理环境为水稻种植提供了绝佳条件。这里有肥沃的火山石板地,历经多年火山喷发,玄武岩风化形成了独特的土壤结构,富含多种矿物质;镜泊湖的优质水源清澈纯净,为水稻生长提供了充足的养分。得益于这些自然优势,渤海镇产出的大米颗粒饱满、色泽晶莹、口感软糯香甜,深受消费者喜爱。实践队在调研过程中了解到,当地大米产业发展态势良好,不仅有传统的种植农户,还涌现出许多像陈雨佳这样的 “新农人”,他们积极创新经营模式,成立合作社,采用科学种植方法,保障大米品质的同时扩大种植规模;并借助网络直播等新兴手段拓宽销售渠道,让渤海镇大米走向更广阔的市场。小小的大米,不仅成为当地经济发展的支柱产业,更是各民族群众团结协作、共同致富的纽带。在大米的种植、加工、销售等环节中,汉族、朝鲜族等多民族群众齐心协力,发挥各自优势,共同推动着大米产业的繁荣发展,生动诠释了各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的理念。

此次哈工程民族团结实践队在牡丹江市宁安市渤海镇的实践调研活动收获颇丰。通过参观博物馆和遗址,队员们深入了解了渤海镇的历史文化,感受到中华民族多元一体格局形成过程中各民族的紧密联系与共同创造;对当地大米产业的调研,则让队员们看到了各民族在经济发展中携手共进的美好景象。这些宝贵的经历将激励实践队队员们在今后的学习和生活中,积极传播民族团结的理念,为中华民族共同体建设贡献自己的青春力量。