9月25日,第二届中航工业杯国际无人机大奖赛在北京密云机场落下帷幕。由我校航建学院教师吴限德指导,理学院沈俊楠,航建学院王雨尧、王亚威,自动化学院张维楚4名学生组成的“梦翔团队”携自主设计的“基于固体火箭发动机的快速反应无人机”项目参加创意大奖赛,获得了“创意新星”奖。提起这架充满创意又一波三折的作品时,团队成员很兴奋,也很感慨。

突发奇想 设计折叠无人机

数学与应用数学专业大三学生沈俊楠大一就加入了学校的航模社团,并多次在航模比赛中获奖。他召集了几名优秀的社团成员,以及在参加全国航空航天模型锦标赛中认识的同学,组成了“梦翔团队”,其意为:通过无人机让梦飞翔。从3月份开始,“梦翔团队”在老师的指导下开始着手进行设计。

传统飞机需要垂尾、平尾和宽大的机翼,“能不能设计一架可以装到圆筒里的飞机呢?圆筒运输方便,占据空间小。”为了提高飞机的便携性,沈俊楠有了这个大胆的想法。队员们研究了很久,也翻阅了大量资料。最后,他们从美国和俄国飞机中找到了灵感。“美国有一款名叫折叠刀的无人机,机翼就是可折叠的,而俄罗斯发动机推力矢量技术则是一个解决控制系统的好方法”,沈俊楠说。创意是有了,但实现创意是一个现实的问题。国外飞机的结构、驱动都找不到资料,所以就得靠团队成员们自己设计,找到解决方法。

改变思路 5个方案全推翻

整整一个月,“梦翔团队”成员只要没课,就在实验室里研究、探讨,思路和灵感来了,大家连饭都顾不上吃。最终,团队分为两个小组,共设计了5个方案,但每个方案操作难度都很大。一天,沈俊楠从资料里看到了固体火箭发动机技术,这种技术可以使飞行器飞得更高、更远、更快。队员们改变思路,决定将这样一款无人机与固体火箭发动机相结合,制作一款更加具有创新性的快速反应无人机。所有的设计方案都被推倒,团队重新设计了一架无人机,组装起来像一枚火箭,但里边却是一个可自主飞行、自主返航、记录航线的无人机。“在这个过程中,我们重新改进了飞行控制系统,使得无人机能够承受火箭发射时的巨大过载,并且无人机与推进部分离时能够及时纠正飞机的错误姿态。”

意料之外 火箭发射失败

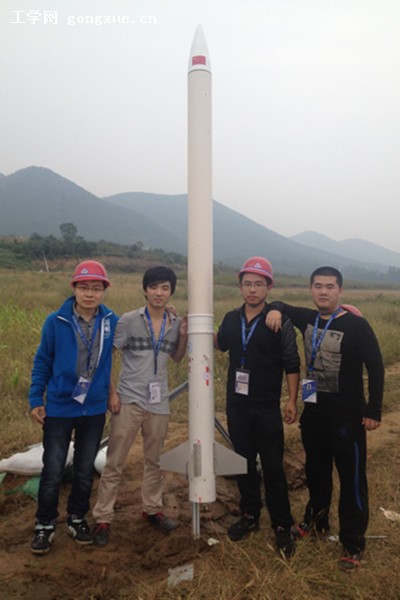

9月,“梦翔团队”带着这个一路上都被安检盘查的“导弹”来到了北京。参加比赛的第一关是答辩,当他们从直径为0.16米的火箭筒里取出翼展1.2米的无人机时,专家们惊呆了,“梦翔团队”在这一环节获得了很高的分数。试飞那天,“梦翔团队”早早来到试飞场,“5、4、3、2、1,发射!”随着团队成员的口令,沈俊楠按下了手里的红色按钮,1分钟、2分钟、3分钟……火箭没有升空。“不敢相信,火箭在这个关头发射失败了”,说到这,沈俊楠语气有些低沉。“意料之外,但是情理之中。我们的快速反应无人机各分段都进行过单独的可靠性测试,但是没有进行过总体测试,也没有组装试飞,发射失败也是由于火箭发射架过于简陋。如果这次试飞成功,我想我们能获更高的奖项。”

军用民用 发展前景看好

无人机技术在军事与民用领域应用越来越广泛。“梦翔团队”设计的无人机,具备部署快速、到达快速、使用成本低等优点,以及垂直发射、平均航速高、将固体火箭与传统无人机相结合等创新点,可以实现航空遥感侦查等功能。

当较为严重的自然灾害发生时,政府减灾部门要在第一时间获取灾区信息。 “梦翔团队”设计的无人机能实现自然灾害评估的快速响应,理论上填补了国内空白,并且维护方便、易于使用,单次使用成本低廉。此外,“梦翔团队”通过调查注意到,国内很多航空航天科研机构在测试某些仪器时,需要真实飞行环境提供的大过载强震动,而将这些仪器直接置于固体火箭上进行发射基本上是唯一可行途径,但却面临传统固体火箭发射成本高、回收难两个难题。“梦翔团队”设计的快速反应无人机不仅能提供试验环境,而且,使用成本低廉、仪器舱可以自主返回,在科研领域用很好的应用前景。

新闻链接:中航工业杯国际无人机大奖赛由中国科学技术协会、中国宋庆龄基金会、共青团中央共同指导,中国航空工业集团公司、中国航空学会等联合主办,是国内首创的无人机创新飞行盛会,也是面向社会、面向国际、以无人创新飞行器为主题的大型综合性航空科普活动。无人机大赛中获取的数据将为我国无人机研发提供一定参考。本次大赛共吸引来自清华、北航、西工大、新加坡国立大学等各大院校,以及中科院、中航工业611研究所、一飞院、成飞等航空、航天、兵器系统科研院所及企业的120支队伍参加。