一场春雨后,小草急切地钻出了地面,探出了毛茸茸的脑瓜;枝头上丁香的花蕾卯足了劲儿,积攒着让人沉醉的芳华;性子最急的迎春花用温暖的金黄,给早已厌倦寒冬的人们一幅生机盎然的图画……在哈工程的校园里,春姑娘迈着轻巧的脚步安了家。

此时,水下机器人“智水Ⅴ”正横卧在宽阔的实验水池旁,气定神闲地看着那些熟悉的“老朋友们”为它进行维护和改造,颇有大将之风。不久,它将走向应用化道路,到广阔海洋中一显身手,在海洋目标的水下探测与识别、海底资源探查采样、海底地形勘测、海洋工程维护等方面的研究中发挥重要作用。

成长中的“智水”

子曰:智者乐水。是说聪明人反应敏捷而又思想活跃,就像灵动的水。“水下智能机器人技术”国防科技重点实验室里的智者们就是这样一个“乐水”的团队,他们将“智”与“水”完美地统一于科研工作中,用一个个重大科研成果,将“智”与“水”的关系演绎得精彩绝伦。

这些“智水”的老朋友们用人工智能技术、各种控制技术赋予“智水”大脑和神经系统,让它可以“思考”和感知;用载体设计技术赋予它躯干和骨骼,让它具有耐压、水密和承受负载的能力;用水下目标的探测与识别技术,赋予它眼睛和耳朵,让它眼观六路,耳听八方;用运动控制技术赋予它灵活的四肢,让它在海底自由游弋;用智能规划与决策技术赋予它智商,让它具有决策与判断的能力……“智水”像是一个集万千宠爱于一身的幸运儿,得到了每个团队成员倾尽全力的心血和关注。

所以,我们看到,与这个团队同呼吸、共命运的“智水”一个个踏实而光辉的成长足迹。从“八五”开始,“智能水下机器人技术”的研究工作开展,我校承担了国家的跨部门预研重点项目,研究目标是开发浮游式智能水下机器人技术。主要研究内容与关键技术为:载体设计与系统集成、海洋环境系统仿真、体系结构与智能控制、高精度的运动控制、路径规划与作业规划、水下导航与定位、水下目标的探测与识别、多水下机器人系统的协调控制。

“八五”期间,“智水—Ⅱ”在湖中圆满实现了自主导航、自主避障和自主简单作业等三项智能行为的演示。因为“智水”的出色表现,该课题组被评为科工委预先研究先进集体,并在1995年参加了全国某科技展览,受到中央领导的重视。获得了1996年船舶工业总公司科技进步一等奖。

“九五”期间,“智水—Ⅲ”在海上试验中实现了自主识别水中目标和自主绘制目标地图等作业演示。它所表现出的控制精度高、稳定性好,在自主性和对复杂环境的适应性等方面有明显进步,它的智能技术被进一步提高。获得了2001年度国防科学技术一等奖和2002年度国家科技进步二等奖。

“十五”期间,“智水—Ⅳ”在蓬莱海域圆满完成了集成系统的试验考核,完成了110公里的自主航行、自主水下探测目标、自主布放水中目标和自主采集海洋环境信息的试验,110公里的自主航行距离也成了国内当时的最高记录,取得了多项具有自主知识产权的技术创新与重大突破,总体性能与技术水平为国内领先,并达到了国际先进水平。

“十一五”期间,“智水—Ⅴ”不仅关注于其自身性能指标的提高及自身功能的丰富和加强,而且逐步走向典型应用的开发和应用化的道路。如作水下地形地貌的自主测绘、水下目标自主跟踪、海底管线的自动巡检,能够起到人类的智囊和帮手作用。

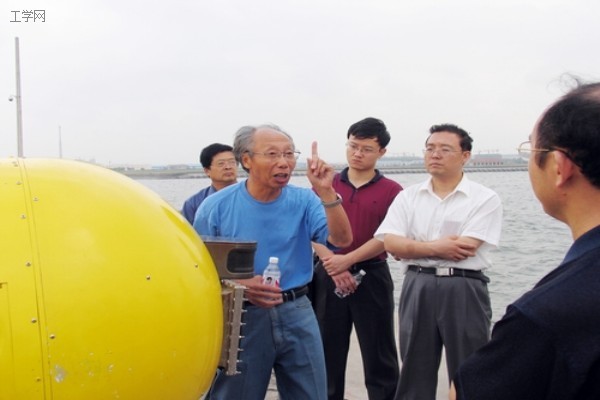

光环与荣誉总把艰苦与辛劳掩在背后。如果“智水”真的可以走上领奖台发表获奖感言的话,它最想感谢的,必然是以徐玉如院士为首的“水下智能机器人技术”国防科技重点实验室的那些“老朋友”。

啃硬骨头的专业户

如果“拼命硬干”也可以成为一个团队特点的话,那么“水下智能机器人技术实验室”无疑是最有特色的实验室之一了。徐玉如院士和他带领的团队为了科研,付出了不可计量的时间与精力、智慧与心血,他们将生命融入了事业,用生命的精华,培育出一朵朵璀璨的科研之花。

我国“水下智能机器人技术”的研究工作是在“八五”期间开始启动的,我校邓三瑞教授作为“水下智能机器人技术”的开创者,组织队伍启动了这一研究项目。这是一个跨部门预研重点项目,也是跨多个学科的大项目。我校作为技术牵头单位共有5个系、9个课题组参加研制,校外还有3个单位参与,总计12个课题组100多人投入其中。项目涉及的系统仿真、局部环境定位、水下目标的声探测与识别、智能决策与规划、多传感器信息融合、运动控制、系统集成等关键技术,哪一个都是非常重要的技术,因而成为徐玉如院士和他所带领的团队攻克的目标。

目前,实验室有固定人员50人,个个都是经过精挑细选的相关领域精英。除了徐玉如院士以外,还有教授和研究员13人,副教授和高级工程师16人,32人具有博士学位,形成了一支具有多学科专业特长和自主创新精神和能力的团队。其中,数位骁勇善战、独当一面的“悍将”格外引人注目,他们是:主攻潜器与水下机器人技术、海洋运载器操纵性的博导庞永杰,主攻载人潜水器技术、船舶数字化设计的博导韩端锋,主攻微小型水下机器人、水面无人平台总体技术的博导苏玉民,主攻水下导航、声与非声环境感知技术的硕导万磊,主攻智能决策与控制技术、机器智能与感知的博导张汝波,主攻水下机器人智能控制技术、机电系统测控技术的博导张铭钧,主攻水下作业装备技术的博导王立权,主攻海洋运载器流体力学的博导段文洋等。

这些在讲台上侃侃而谈的老师,在实验时都成了作工程项目的好手,既动脑又动手,能吃苦善协作。在2005年的海上试验中,试验团队遭遇大风浪袭击,包括徐院士在内的实验人员在风浪中坚持作业,确保人员和设备安全返航;在2009年的海上试验中,机器人与岸上失去联系,顺流向外漂移,青年教师李晔开着橡皮艇离岸搜索十几公里,而当时他的对讲机与岸上的通信距离只有3公里;2004年庞永杰教授腿部手术,仅住了两天院就拖着病腿回到了实验室;在2010年,为了保证设备的安全和万无一失,身为实验室主任的他亲自押送设备安全到达海上试验现场。

徐院士毫不掩饰对于这个团队的骄傲,他说:这是一群水平、素质高的人;是一群业务、人品都优秀的人;是一群做事主动、自觉的人。这个团队有着敢打硬仗的拼劲和闯劲,这劲头发自内在,有力量,可传承。而正是徐院士的率先垂范,成为实验室的无形约束力,让团队每位成员养成了一种对事业高度忠诚的集体自觉。

群雁高飞,功在头雁。对未来,徐院士的规划是不但将实验室真正建设成响当当的国内第一、国际领先,使其成为我国水下智能机器人的研发中心,在水下智能机器人技术、微小型水下航行器系统技术等方面的研究成果达到国际一流水平,而且要让科研成果走上应用化道路,成为为海军装备、海洋开发服务的重要研究基地。

梧桐枝头栖凤凰

有了枝繁叶茂的梧桐,凤凰才有所依,有了神采奕奕的凤凰,梧桐才更显欣欣向荣。“水下智能机器人技术实验室”里有从日本、美国留学归来的博士,有在这一领域探索多年的专家、学者,更有一批正在求学的青年才俊—————在读的博士、硕士们。个人与团队就像凤凰与梧桐一样伴生成长。

智者乐水。是说智者像水那样循循善诱、平和清静、以诚感人。2000年,留日归来的苏玉民加入了徐玉如的团队。在他选择这个队伍的诸多因素中,除了智能水下机器人长远而有前景的研究方向外,还有这个团队的好作风———民主、坦诚、实干。“徐院士待人真诚,与他合作感觉心气儿顺。比如,他在部署工作时,会将想法完完全全地告诉你,而不是简单生硬地下达任务,他给你的感觉是真正地拿你当伙伴———一起做事业的伙伴。另外,从理论研究到实验室的实验到海试,这套人马都能拿下来。在这里,团队精神就是实实在在的协作,”苏玉民说。他用“非常正确”四个字来形容自己当年加入这个团队的决定。如今,苏玉民的研究方向之一———微小型水下机器人成为实验室另一个重要的发展方向。团队为个体发展搭建平台,个体的研究又带动团队的发展,在这里,团队与个体之间形成了互相促进的良性循环。

多管齐下加强对青年教师的培养,是实验室凝聚青年才俊的有效手段,将大项目拆成若干子项目,让青年教师担任负责人,真正地使青年教师担责任、想问题、有进步。为了给中青年骨干创造发展机会,团队正在制定科研项目的“总师、副总师制度”,即某个项目除了总负责人以外,还会让一位青年骨干担任“副总师”,以使其在科研中成长锻炼。人选敲定后,用人不疑。“我们做的东西很多都是国内没人做过的,年轻教师从不熟悉到查资料,再到动手做,要冒很大的技术风险,但是教授放手让我们去做,给我们锻炼机会。”青年教师李晔说。

在教学上,这个团队的教师们坚持科研、教学互为促进,以科研促进研究生培养,使研究生能够在国家的大项目、大实验中发挥聪明才智,得到实践与提高的机会,这里因而也成了全国最大的水下机器人领域高层次复合型人才培养基地。

某个项目设计出来后,实验室会在内部开一个评审会,大家把这笑称为“呛呛,呛呛”,因为在会上吵得脸红脖子粗是常事。当然,有善于察纳善言的徐院士打出的“样儿”,每个成员都不会抱着自己的想法不放,而是大家交流切磋,集思广益,以理服人。在这里,你能看到一种科学精神的薪火相传。

以事业吸引人、感情凝聚人、榜样感召人、待遇稳定人,大家各有所长、各负其责、各就其位,紧紧地拧成了一股绳。面对喧嚣,这里沉静;面对浮躁,这里坚定,团队的所有成员们用学术的规范、做人的规范,坚守着自己高远的精神追求与生命操守。

从我接触“智能水下机器人技术”实验室的成员开始,在采访过程中,鲁迅先生的那段著名论断一直在耳畔回响着:“我们自古以来,就有埋头苦干的人、有拼命硬干的人、有为民请命的人、有舍生求法的人……这就是中国的脊梁。”敢向时代潮头立,沧海一粟亦永恒。在我国众多的科研团队中,“水下智能机器人技术国防科技重点实验室”团队也许只是沧海一粟,但是他们敢立时代潮头,运筹帷幄、抢占先机的精神与实践能力却散发着持久而永恒的魅力。这群“以祖国需要为第一需要,以国防需求为第一使命,以人民满意为第一标准”的坚守者们,在自身的使命定位与为祖国忠诚服务的结合中,在满足国家需求的历程中,为自己的信仰与追求找到了最佳落脚点,向着洒满阳光的远方坚定前行……